Гурджиев Г.И. "Четвертый путь к сознанию". Раздел 1 "Человек это многосложное существо"

https://www.youtube.com/watch?v=lBiUWb8XBwE

***

Аудиокнига «Четвертый Путь к Сознанию» Георгий Гурджиев. Раздел 2

https://www.youtube.com/watch?v=NuDXQFbDfwM

***

Аудиокнига «Четвертый Путь к Сознанию» Георгий Гурджиев. Раздел 3

"Жизнь реальна только когда Я ЕСТЬ". (ПОЛНАЯ)

https://www.youtube.com/watch?v=Q8qSWBa3rKU

https://www.youtube.com/watch?v=D0ejIYjWZSo

Г И Гурджиев Вестник грядущего добра 1

https://www.youtube.com/watch?v=Qpk7fmBXvUU

Г И Гурджиев Вестник грядущего добра 2

https://www.youtube.com/watch?v=BGNP24qkd68

19 Миры Гурджиева (Вокруг Гурджиева)

Модератор: просто Соня

-

просто Соня

- Сообщения: 10756

- Зарегистрирован: 09 апр 2011, 20:33

- Откуда: Москва

Re: 19 Миры Гурджиева (Вокруг Гурджиева)

Не важно, что написано. Важно, как понято.

-

просто Соня

- Сообщения: 10756

- Зарегистрирован: 09 апр 2011, 20:33

- Откуда: Москва

Re: 19 Миры Гурджиева (Вокруг Гурджиева)

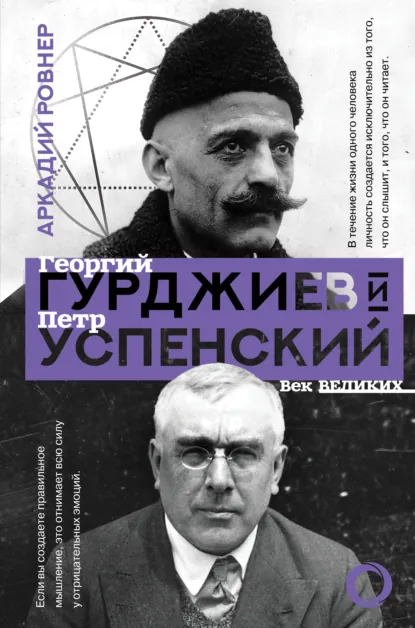

Гурджиев и Успенский - Аркадий Ровнер

(не информация но трансформация) не имеет.

Тем не менее, человек старался вложил немалый и бескорыстный труд. Так что давайте позволим ему эту пробу пера; тем более что контенту книги больше соответствует именно такой стиль.

(Простите за оффтоп: Настояв на своей нетрадиционной трактовке 1-го концерта Чайковского, Гленн Гульд вынудил дирижировшего Леонарда Бернстайна сойти с подиума и выступить пред публикой с таким заявлением: "Легко догадаться, что я к такой интерпретации никакого отношения не имею. Но учитывая выдающийся талант нашего концертанта, не могу отказаться от участия в таком значительном музыкальном событии")]

Книга поэта, прозаика, мистика Аркадия Ровнера посвящена жизни и учению легендарного основателя «четвертого пути» Г. Гурджиева и его самого знаменитого ученика П. Успенского. Головокружительные концепции вечного возвращения и эзотерического христианства, путешествия Гурджиева и Успенского на Восток в поисках утраченного знания, их встреча и последующие годы учительства и ученичества, наконец, работа героев книги с последователями «четвертого пути» в разных странах – вот далеко не полный перечень тем, затрагиваемых автором. Аркадий Ровнер Гурджиев и Успенский Введение За этой книгой стоят пятнадцать лет участия автора в «успенско-гурджиевской работе” в русском андерграунде 60–70-х гг. и затем – после эмиграции на Запад – обживание этой традиции, такой, какой она сложилась в Европе и Штатах. Первое знакомство автора с идеями Гурджиева и Успенского произошло в Москве в начале 1960-х годов, когда после его выступления на одном из философских семинаров к нему подошел аккуратно одетый молодой человек с вопросами, касающимися темы его выступления. На другое утро этот молодой человек, засыпанный снегом, уже стучал в дверь его загородной квартиры. Под мышкой он держал завернутую в газету книгу Успенского Tertium Organum. С тех пор головокружительные концепции четвертого измерения, сверхчеловека, вечного возвращения и эзотерического христианства, путешествия Гурджиева и Успенского на Восток в поисках “чудесного” и в поисках утраченного знания, их встреча и последующие годы учительства и ученичества, и наконец, их работа с последователями “четвертого пути” в Англии, Франции и США – все это органично наложились как на собственные поиски автора в России, на Западе и на Востоке, так и на его литературное творчество. Идея этой книги обрела еще большую реальность летом 1980 года, когда, напутствуемый одновременно двумя людьми, близко знавшими Успенского – лордом Пентландом, тогдашним главой американского Гурджиевского фонда, и Николаем Александровичем Рабинеком, руководителем американской группы последователей Успенского – автор посетил Лондон и Париж, где, познакомившись с рядом английских учеников Гурджиева и Успенского, а также с одним из руководителей Гурджиевского фонда Мишелем де Зальцманом, тем самым свел свой, российский опыт “четвертого пути” и западный. Работа московских групп Гурджиева и Успенского в 1960-х гг. интересна и поучительна. Интерес этот, в частности, связан с героизмом и самоотверженностью той неповторимой эпохи, глубиной и силой сформированных ею характеров и утраченным сегодня резонансом с идеями Гурджиева и Успенского. В 1960-х гг. Успенский и Гурджиев были окончательно возвращены в Россию. Были найдены и проработаны все дореволюционные работы Успенского. Издаваемые на Западе книги по “четвертому пути” и суфизму добывались и переводились на русский язык. Отыскивались люди, работавшие с Гурджиевым и Успенским до их отъезда из страны, некоторые из которых к тому времени вернулись из тюрем и лагерей. Были установлены контакты с духовными практиками в Средней Азии, Сибири, на Украине и в Прибалтике. В Москве на Чистых Прудах в начале 1970-х годов работала группа по изучению идей “четвертого пути”, прикрытая вывеской лаборатории биоинформации. Завязались устойчивые связи с Джоном Беннеттом, Идрисом Шахом, Робертом Грейвсом и другими западными людьми, близкими к кругу идей Успенского и Гурджиева. Что делало идеи “четвертого пути” столь притягательными для духовных искателей в русском андерграунде 1960– 1970-х гг. – времени, по своему мистическому накалу вполне сопоставимому с началом века? Опыт Гурджиева и Успенского особенно высоко ценился за грандиозность поставленной ими задачи пробуждения спящего человечества и за решительный шаг от высокопарного академизма и самодостаточного эстетства к трезвому исследованию мистических идей и претворению их в духовную практику. Влияние Гурджиева и Успенского на артистическую среду усилилось их авторитетом среди художников русского и западного авангарда 1920–1930-х гг. – интерес к идеям Гурджиева и Успенского был возрожден вместе с идеями и именами сюрреалистов, футуристов и супрематистов. Сегодня, как и в прошлом веке, книги Гурджиева и Успенского стимулируют духовных искателей и вновь инспирируют философские и художественные поиски. “Работа” Гурджиева и Успенского продолжается и сегодня.

https://www.youtube.com/watch?v=-23W9EWnxKw

Центральный вопрос: “Что такое материя?”

Успенский отвечает:

Материя — не физическая субстанция, а логическая категория, форма мышления.

Никто не видел материю — её можно только мыслить.

Она — иллюзия, «воображаемый срез» более глубокой реальности.

То, чего материя является срезом, действительно существует — но в невидимом, метафизическом измерении.

Отсюда — его отрицание материализма как философии, работающей с иллюзорной реальностью и лишающей человека духовного достоинства.

⚙️ Критика позитивизма

Позитивизм (и материализм) Успенский считал умственным тупиком.

Он видит лишь «феноменальную сторону» мира, но закрывает глаза на “скрытую” сторону.

Позитивизм годится для техники и эксперимента, но не для объяснения смысла.

Для иллюстрации он использует образ двумерного существа, не способного понять трёхмерность — как символ ограниченности научного сознания.

Границы знания

Человеческое знание ограничено пятью чувствами и логикой.

Успенский различает:

Обычное знание — опытное, чувственное, ограниченное.

Возможное знание — видит взаимосвязь видимого и невидимого.

Скрытое знание — знание высшего порядка, мистическое, открывающееся в «особых состояниях сознания».

Такое «возможное» и «скрытое» знание ведёт к расширению сознания — ключевая цель философии Успенского.

Эволюция как трансформация

Механическую, автоматическую эволюцию (Дарвина, Спенсера) он отвергал как ложную и поверхностную гипотезу.

Истинная эволюция — трансформация, развитие сознания, а не случайный процесс.

Механически может происходить только дегенерация.

Подлинная эволюция — движение от человека к сверхчеловеку, путь внутреннего роста.

✨ Религия и псевдорелигия

Успенский различает истинную религию (основанную на Откровении и высшем сознании) и псевдорелигию (вырожденную, церковную форму).

То же различие он проводит между подлинной и псевдонаукой, подлинным и псевдоискусством.

Истинное знание объединяет все четыре пути: философию, науку, искусство и религию — в центре которых находится Истина.

Концепция истории

История делится на две:

Видимая история — история преступлений, насилия, власти.

Скрытая история — история духовного и творческого процесса.

Человечество состоит из двух кругов:

Внешний — обычные люди, живущие в повторении.

Внутренний — хранители истинного знания, “душа человечества”.

Эта идея роднит Успенского с эзотерической традицией и теософией (Блаватская, Федоров, Вернадский, Ницше).

Искусство и познание

Искусство — путь познания, равный философии и науке.

Оно открывает ноуменальный мир (вещи-сами-по-себе) через чувство тайны.

Настоящее искусство ведёт к новому знанию; без тайны оно превращается в коммерцию.

Художник должен быть ясновидцем, видеть то, что скрыто от других.

Антропология и иерархия человека

Человечество неравно по своей природе.

Люди различаются по уровню сознания и внутреннего развития.

«Средний человек» — фикция. Есть лишь высоты и пропасти человеческой эволюции.

Только достигшие высших состояний способны к подлинной науке, искусству и религии.

Итоговая концепция

Успенский противопоставляет прогрессистской (позитивистской) модели метафизическую модель:

Мир как многомерная реальность (четвёртое измерение).

Истинное знание как скрытое, эзотерическое знание.

Человек как существо на пути к сверхчеловеку.

История как драма духовного развития.

Искусство как путь к ноуменальному.

Эволюция как трансформация сознания, а не биологический процесс.

О чём всё это (в 1 фразе)

Успенский читает Новый Завет как код эзотерической школы: есть внешний слой (церковная традиция) и внутренний круг учеников, где «Царство Небесное» — не посмертный рай, а достижимый на земле порядок/состояние для немногих, связанный с эволюцией сознания (в сторону «высшего типа человека»/сверхчеловека).

Карта идей

Два уровня христианства:

Экзотерика (ритуал, церковь, послания) ↔ эзотерика (Евангелия + Апокалипсис как тексты школы).

Смысл «эзотерического»: не «тайное от людей», а знание о тайне, доступное по уровню сознания.

Отбор немногих: «имеющий уши да услышит»; «много званых, мало избранных».

Царство Небесное: внутренний круг/порядок под «властью Неба», достижим при жизни; условия — блаженства как входные критерии.

Практический фокус: христианство — метод работы над собой, а не сентиментальная мораль.

Перевод/смысловые искажения: примеры с «хлебом насущным», «избави нас от зла», «иди за мной».

Полемика: против редукций Ренана/Фрэзера и против «эволюции масс»; за сознательную эволюцию немногих.

Три плана, которые сходятся:

индивид (высший тип/сверхчеловек) + сообщество (школа) + онтология (четвёртое измерение/«широта-долгота-глубина-высота»).

Ключевые тезисы коротко

Новый Завет — учебник эзотерики. Евангелия написаны «для учеников», послания — упрощение для внешнего круга.

Смысл терминов — практический: покаяние = смена направления жизни; «нищие духом» = непривязанность; «второе рождение» = посвящение.

Не для всех: доступ определяется внутренним состоянием; действует закон «кому дано — прибавится».

Историческая церковь полезна как «мост», но часто искажает ядро.

Эзотеризм = путь эволюции сознания: от «человека науки» к «высшему типу» и дальше.

Сверхчеловек — плод школы: не продукт массовой истории, а результат внутренней работы и экстатического знания.

Как Успенский читает «Царство Небесное»

Не «там-и-потом», а здесь-и-теперь как порядок/школа.

Условия входа: блаженства из Нагорной.

Притчи («сеятель», «горчичное зерно») = карта распространения/роста внутреннего круга.

С кем спорит и на кого опирается

Спорит: позитивизм (Ренан), антропологический редукционизм (Фрэзер), массовый эволюционизм.

Резонирует: Климент/Ориген (многоуровневое чтение), теософы (идея скрытой традиции), но критикует их фатализм; Ницше (сверхчеловек) — переосмысляет; Бекк (космическое сознание).

Мини-глоссарий

Эзотерическое/экзотерическое: внутренний метод ↔ внешний культ/история.

Второе рождение: порог посвящения, смена уровня сознания.

Высший тип человека: промежуточная стадия к сверхчеловеку; признаки — чувство нереальности мира, космическое сознание, иное переживание времени/пространства.

«Имеющий уши…»: маркер отбора на понимание.

Практические следствия (по Успенскому)

Путь — индивидуален и требователен; «массовых путёвок» нет.

Нужны школа, дисциплина, работа над вниманием и памятью (анамнезис как метод).

Цель — внутреннее единство, иначе нет «Я» и воли.

Быстрый чек-лист чтения Евангелий «по-успенски»

Ищем: места про «тайны», «уши слышать», «кем дано знать».

Читаем термины как инструкции, а не как абстрактные добродетели.

Отделяем: где речь о школе/учениках, а где — о внешних.

Вопросы для углубления (если пойдём дальше)

Как именно Успенский мыслит «методы школы» (практики, упражнения)?

Где провести границу между «полезной церковью» и искажением?

Сопоставление с мистиками (Экхарт, Исаак Сирин) — сходства/различия языка опыта.

Сильные стороны исходного текста

Богатый фактаж: маршруты, даты, имена, бытовые детали (Филипповское кафе, дача на Финляндии, Географическое общество).

Чёткий нерв: переход Успенского от лектора и туриста к ученику.

Линия «метода»: скупая подача идей, испытания, «работа над собой», самонаблюдение/самовоспоминание.

Где утяжеляет

Повторы о «газете/заметке/балете», о составе группы, о манере Гурджиева «играть роли» — говорится дважды.

Длинные блоки справочной информации (биографии де Гартмана, Анны Бутковской) дробят ход.

Макро-оценки («закат Запада» Шпенглера, судьба цивилизации) перекрывают микросюжет встречи.

Предлагаемая структура (≈ 1 500–1 800 слов)

Завязка: Успенский перед встречей (1914–нач. 1915) — 2 абз.: успех лектора, внутренний ноль, поиски «школ».

Сигналы и наведение (весна 1915) — 2 абз.: заметка о «Борьбе магов» → контакт через Меркулова/Похла.

Первая встреча (кафе, квартира) — 4 абз.: портрет, диссонанс «переодетого», пустая «казённая» сцена, рассказ «Проблески истины».

Рождение петербургской группы — 3 абз.: Филипповское кафе, роль Успенского как притяжителя людей; состав ядра.

Метод и манера Гурджиева — 4 абз.: трудности, ценность препятствий, «скупая подача», весёлые маски без «святости».

Кульминация ученичества: опыт 1916 на даче — 3 абз.: «перекличка»/телепатия, выбор, понимание «пробуждения».

Музыка и химия системы — 3 абз.: закон октав, «химия» (C–O–N → «водороды»), переосмысление «кундалини» → «кундабуфер».

Де Гартман и музыка как поворот — 2 абз.: кратко, без уходов в биографию.

Выход — 1 абз.: результат для Успенского: найден Учитель/Школа, страх упустить «истину».

Сноски: оставить 3–5 точечных (Успенский, Butkovsky-Hewitt, «Рассказ Вельзевула…»), убрать повторные «см. там же».

Что убрать/сжать

Макроистория (Шпенглер, «смерть Запада») — сократить до 1 фразы фона.

Дублирующиеся эпизоды «играет роли», «не ест, но угощает» — оставить по одному.

Подробные генеалогии Софьи Успенской и мадам Островской — 1–2 строки контекста.

Переходники (готовые фразы)

От фона к встрече: «Шум войны глушил лекции, но не внутреннюю пустоту. Знак пришёл не из Индии — из газетной колонки…»

От группы к методу: «Люди тянулись к имени. Гурджиев тянул их к усилию.»

К кульминации: «На даче, где всё было слишком близко и слишком просто, разговор стал беззвучным.»

Образец переписанного вступления (≈ 350 слов)

Учитель и ученик. Встреча

Осенью 1914‑го Пётр Успенский вернулся из Египта, Цейлона и Индии не столько с тетрадями, сколько с пустотой. Лекции шли на ура, залы в Петербурге и Москве трещали, тексты о «четвёртом измерении» и «поисках чудесного» расходились, но внутри не сходилось главное: он не понимал, что именно ищет и где этому учат. Религиозные кружки обещали мораль, школы транса — лёгкие чудеса, строгие «ордена» требовали всего и сразу. Он выбирал право знать, куда идёт, — и стоял на месте.

Сигнал пришёл с газетной полосы: заметка о сценарии «Борьбы магов» неким «индийцем». Восточная магия, священные пляски — газетная экзотика. Он перепечатал заметку и забыл. Весной 1915‑го художник Дмитрий Меркулов вывел его на «кавалерийского грека» и оккультный кружок. Успенский пошёл без охоты — после теософов «оккультизм» звучал как насмешка.

В маленьком кафе на шумной улице он увидел человека с лицом шейха в чёрном пальто и котелке — «переодетого», неуместного и потому запоминающегося. Голос с кавказским акцентом говорил ровно. Разговор был о его Индии и о наркотиках — именно там, где у Успенского болело. Потом — «квартира, куда приходят профессора и артисты». На деле — казённая учительская, пустая мебель, несколько юных лиц и рассказ «Проблески истины». Неловкость не отменяла главного: что‑то работало.

Осенью Гурджиев объявился в Петрограде. Филипповское кафе на Невском стало штабом. Люди шли к Успенскому — и попадали к Гурджиеву. Так сложилась группа: инженеры, врач-невропатолог, музыканты, несколько женщин с твёрдым взглядом. Учитель давал мало и тяжело: встреча без предупреждения, планы — на излом, темы — отрезками. Это раздражало и учило: ценить то, что добыто усилием.

Успенский впервые ощутил, что «школа» не прячется за воротами монастыря. Она случается в кафе, в пустой комнате, в собственном внимании. И что знание здесь платят не рублём — усилием присутствия.

Каркас главы (кратко)

Тезисы в 10 строк:

Весна–осень 1917: обвал власти, первые отъезды группы на Кавказ.

Александрополь: семейный фон Гурджиева; поручение Успенскому собрать людей на севере.

Ессентуки (I период, лето–осень 1917): конспект «плана работы», бытовой режим, упражнение «Стоп!».

Поворот Успенского: первое расхождение «учитель vs. идеи».

Перемещения по Черноморью; напряжения в группе; возвращение в Ессентуки (II период, 1918).

Северокавказская война, эпидемии, череда смен власти.

Исход из Ессентуков → Майкоп → горный переход → Сочи: «малый исход».

Разделение группы; уход Гурджиева в Тифлис; автономная линия Успенского (Екатеринодар–Ростов–Константинополь).

Тифлис: институционализация — Институт гармонического развития, ковры как «резерв», «Борьба магов».

Лето 1920: эвакуация Батуми → Константинополь; завершение кавказского акта.

Хронология (датировано)

8–15 марта 1917 — Расстрел демонстраций в Петрограде; отречение Николая II.

Весна 1917 — Открытки/телеграммы Гурджиева, сбор Успенским группы для отъезда на Кавказ.

Лето 1917 — Ессентуки I: интенсивный режим (сон 4 часа, меню/работа/упражнения), ввод «Стоп!».

Авг. 1916 (ретросп.) — телепатический эпизод Успенского (вставка как флэшбек уже есть; можно вынести в примечание).

Осень 1917 — Туапсе; напряжения, эпизод с З.; возвращение в Ессентуки.

1918 — Ессентуки II: голод, эпидемии, «Интернациональное идеалистическое общество».

Авг.–сен. 1918 — Исход через Майкоп → горы → Сочи; раскол группы.

Янв. 1919 — Поти → Тифлис (ветка Гурджиева).

Лето–осень 1919 — Письма Гурджиева Успенскому; проспект Института; ветка Успенского: Екатеринодар/Ростов/Новороссийск; «Письма из России».

1919–весна 1920 — Тифлис: Институт, репетиции балета, ковровый бизнес, девальвация.

Июнь 1920 — Батуми → Константинополь.

Действующие лица (быстро вспоминаемые)

Гурджиев — стратег пути/режиссёр ситуаций; повар, портной, постановщик; «игра на типах».

Успенский — хроникёр, медиатор, скепсис к «помпе», отделение «идей» от «фигуры».

Де Гартманы (Томас, Ольга) — музыка/опера; связка с мюнхенской средой.

Де Зальцманы (Александр, Жанна) — сцена/свет/движение; эвритмия → «движения».

Доктор Стерневал — преданность, медицинская опора.

Захаров, инженер П., З. — маркеры внутренних напряжений/отсевов.

Темы и опорные метафоры

«Институт как походная мастерская»: ковры вместо валюты; кухня вместо кафедры; ритм вместо догмы.

«Астрология трости»: микрогесты раскрывают тип (сцена с уроненной тростью).

«Раскаянный волк»: цена ужина vs. цена пути.

«Малый исход»: переход Майкоп–Сочи как библейская сцена.

«Идеи ≠ персона»: первый трещиновидный разрыв Успенского.

Где текст сейчас буксует (точечно)

Повторы «Ессентуки → Туапсе → Ессентуки»: два раза проговаривается одна логика ухода/возврата; достаточно один яркий абзац + таблица дат.

Густота цитат: подряд 3–4 ремарки «[Успенский…, с. …]» ломают течение. Решение: вынести спорные/важные в сноски; остальное—пересказом.

Прямолинейная публицистика о большевизме: сильная, но перегружает сюжет группы; либо резать, либо оформить как врезку «Письма из России» (тезисы в 5 строк).

Скачки фокуса: с «мы в доме» → «линия Успенского» → «Тифлисская богема». Предлагаю делить на подсюжеты с мини-прологами.

Предложенная структура главы

I. Коллапс столицы и зов на Кавказ (2–3 абз.)

— Петроград, телеграммы, поручение Успенскому.

II. Ессентуки I — «учебный лагерь» (5–6 абз.)

— Режим, «Стоп!», астрологическая трость, кухонная педагогика.

III. Первое сомнение Успенского (2 абз.)

— Разделение «человек/идеи», причины.

IV. Перемещения и возврат (1–2 абз.)

— Туапсе → назад. Сжато.

V. Ессентуки II — катастрофа вокруг (3–4 абз.)

— Эпидемии, смены властей, «Интернациональное идеалистическое общество».

VI. Малый исход (4–5 абз.)

— Маршрут, угрозы, психологическая игра Г., монахи, дольмены, выход к Сочи.

VII. Разветвление линий (3 абз.)

— Тифлис Г., «Письма из России» У.

VIII. Тифлис — сцена и Институт (5–6 абз.)

— Де Зальцманы, де Гартманы, эвритмия → «движения», балет как школа, ковры как бюджет.

IX. Исход в Константинополь (1 абз.).

Микро-правка: образец переписывания (первые 2 абзаца)

Было: «Шквал событий… 8 и 9 марта 1917 года… 15 марта… Началось дезертирство…»

Стало (сбережение фактов + ритм): Март 1917-го — столица стреляет в толпы, император уходит, армия течёт сквозь пальцы. Ощущение власти держится на одной инерции. В эти дни Успенский собирает петербургскую группу: одни ещё ждут чуда, другие уже пакуют чемоданы. От Гурджиева приходит короткая открытка — он на пути к Кавказу и зовёт отдохнуть. Ещё не зная масштабов переворота, он уже выстраивает на юге новую сцену.

Было: «Успенский пять дней добирался… Россия “без власти”… В Тифлисе митинг…»

Стало: Дорога на юг занимает пять суток. «Безвластная» Россия дышит по расписанию: поезда идут, но станции забиты беглецами. В Тифлисе митингует платформа — дезертиры судят «виновных» и тут же выносят приговоры. На следующий день Успенский уже в Александрополе — и видит Гурджиева за динамо-машиной брата: работа как ответ хаосу.

Таблица маршрутов (для верстки позже)

Петербург → Александрополь → Ессентуки I → Туапсе → Ессентуки II → Майкоп → горы → Сочи → Поти → Тифлис → Батуми → Константинополь.

1) Выжимка в 12 тезисов

В 1920 Успенский добирается до Константинополя и на время вновь сближается с Гурджиевым: совместные лекции, текки дервишей, работа над «Борьбой магов».

Ковры гурджиевской артели реквизирует пиратское судно; заново запускается «ковровый» бизнес, параллельно — попытка восстановить Институт в квартале Пера.

Балет — синтез «движений», музыки (темы насвистывает Гурджиев, записывает де Гартман) и символики (космосы, энеаграмма; белый/чёрный маг).

С прежними трудностями (стиль, методы, импровизации учителя) у Успенского вновь нарастает внутренний разлад — он помогает, но дистанцируется.

Политический риск в Турции (младотурки) — Институт в Пера закрыт летом 1921; курс Гурджиева — в Германию (с опорой на связи де Зальцманов).

Неожиданный гонорар за американское издание Tertium Organum и поддержка леди Розермер открывают Успенскому путь в Лондон.

Джон Г. Беннетт помогает с визами и помещением для встреч; для Гурджиева британской визы добиться не удаётся.

В 1921–22 Гурджиев пробует закрепиться в Германии; эпизод в Хеллерау закрепляет его новую роль «учителя танцев».

Февраль–март 1922: два визита Гурджиева в Лондон, беседы об «впечатлениях/энергиях», сущности и личности; визы — снова преграда.

Лето 1922: на средства лондонских учеников — шато Приер под Фонтенбло; с этого момента траектории учителя и ученика расходятся окончательно.

Янв. 1924: отъезд труппы в Америку; Успенский объявляет в Лондоне разрыв с Гурджиевым.

Почти сразу после — автокатастрофа Гурджиева во Франции.

2) Лента времени (1919–1924)

1919 — письма из Тифлиса; подготовка «Борьбы магов».

Нач. 1920 — Успенский в Константинополе; ожидание Гурджиева.

Июнь 1920 — прибытие Гурджиева; ковры реквизированы; Пера: Институт (короткий запуск), совместные лекции.

1921 (весна–лето) — закрытие Пера; Успенский получает поддержку Розермер; Беннетт — визы; август — Успенский в Лондоне; Гурджиев — в Германии.

1922 (фев–март) — визиты Гурджиева в Лондон; отказ в визе с группой.

Лето 1922 — покупка шато Приер; переток учеников к Гурджиеву.

Дек. 1923 — показ «движений» в Париже.

Янв. 1924 — гастроли в США; Успенский объявляет разрыв.

1924 (лето) — автокатастрофа Гурджиева.

3) Действующие лица

П. Д. Успенский — лектор, организатор, переводчик между «идеями» и западной аудиторией; главный наблюдатель.

Г. И. Гурджиев — учитель, режиссёр «движений», импровизатор; между институтом, сценой и предпринимательством.

Томас и Ольга де Гартманы — музыка, консерватория, дирижирование.

Александр и Жанна де Зальцман — сцена, свет, эвритмия; немецкие связи.

Джон Г. Беннетт — визы, помещение, позднее — хронист.

Леди Розермер / Клод Брагдон — издательская/финансовая поддержка.

4) Темы и мотивы

Вечная диалектика «Учитель — Ученик»: притяжение идей ↔ отталкивание от методов.

Сцена как «лаборатория»: балет/движения = сжатая школа.

Политическая турбулентность как катализатор разъездов и разрывов.

Виза/граница как метафора порога между внутренним и внешним путём.

5) Где текст буксует и как ужать

Подробная фабула балета: оставить 3–4 фразы, вынести детали в примечание.

Истории с телеграммами: сохранить две ключевые (Розермер), остальное — слить в одно «окно удачи».

Немецкий период: подчеркнуть Хеллерау и «новую роль», мелкие гипотезы — в сноску.

6) Чёткая структура главы

Константинополь: повторное сближение — совместные походы, балет, Пера.

Деньги и политика — пиратский эпизод, закрытие, выбор Германии.

Окно в Лондон — Tertium Organum, Розермер, Беннетт, визы.

Берлин → Лондон — Хеллерау, визиты, невыданная виза.

Фонтенбло — шато Приер и расхождение путей.

Кульминация разрыва — США, заявление Успенского, авария.

7) Перезапись (образец; плотный ритм)

Было так. В начале 1920‑го Успенский добрался до Константинополя и почти сразу снова оказался рядом с Гурджиевым. Днём — лекции и текки дервишей, ночью — черновики «Борьбы магов»: Гурджиев насвистывает темы, де Гартман ловит их на нотной строке, Успенский спорит о смыслах.

Балет становился «школой на сцене»: движения, музыка, символика. Но вместе с восторгом вернулись и сомнения — те же, что в Ессентуках: непредсказуемые решения, тяжёлые методы, игра с публикой. Помогая, Успенский уже держал дистанцию.

В июне их ковры сняли с палубы пиратским рейдом; денег не стало, Институт в Пера дышал на ладан. К лету 1921‑го его закрыли, Гурджиев посмотрел на Германию, а Успенскому внезапно улыбнулась удача: американское Tertium Organum, телеграммы леди Розермер и — визы от Беннетта. В августе он был уже в Лондоне.

Гурджиев за этот год примерил Германию и Хеллерау, в Лондоне говорил об «впечатлениях» и «энергиях», но остался без британской визы для своей свиты. Летом 1922‑го лондонские ученики купили шато Приер под Фонтенбло. Туда потянулись люди; там же окончательно разошлись пути учителя и ученика. В январе 1924‑го труппа уехала в Америку, а Успенский объявил разрыв. Вскоре Гурджиев разбил машину на дороге к Фонтенбло — символический удар тормозами по всей затее.

. Сознательное страдание — ключевая ось: трение между пробуждённым и механическим в человеке; различие между страданием механическим и добровольным.

II. Объективное искусство — параллель с Соловьёвым: знание, выраженное в форме искусства; линия «чистое — теургическое — объективное».

III. Движения и танцы — продолжение «объективного искусства»: пластический язык, передающий знание через тело.

IV. Контекст эпохи — Блаватская, Штейнер, Кайзерлинг: поле эзотерического Возрождения, кризис Запада.

V. Истоки учения — филологические и пифагорейские параллели; энеаграмма и традиция гармонии.

VI. От большого Бога к маленькому «я» — Ницше, Рамана Махарши, Гурджиев как три поворота к внутреннему центру.

VII. Эзотерическое христианство — итоговая рамка: религия как практика пробуждения, а не культура.

Внутренние оси

Переход от бессознательного к сознательному: страдание → искусство → движение → религия.

Противопоставление случайности и закона: субъективное ↔ объективное.

Мост Восток – Запад: синтез христианства, суфизма и веданты.

Смена масштабов: от космоса и традиции к индивидуальному «Я есть».

Плотность текста

Самые плотные фрагменты — «Объективное искусство» и «Истоки учения» (высокая насыщенность ссылками и перекрёстными идеями).

Места, где можно дать дыхание: начало «Сознательного страдания» (добавить 1–2 строки личного входа), переход от «Движений» к «Контексту эпохи» (вставить мост-фразу о «музыкальном коде бытия»), финал «Эзотерического христианства» (оставить открытое эхо, не вывод).

Вариант плотной перезаписи вступления

Гурджиев различал два вида страдания — механическое, бессмысленное, и страдание сознательное, принимаемое добровольно ради внутренней работы. Оно возникает из трения между пробуждённым вниманием и силами сна, из постоянного удержания себя на границе между «Я есть» и привычным автоматизмом. В этом трении рождается энергия, способная изменить человека. Без него — всё остаётся игрой теней.

Эзотерическое христианство

Во время последнего пребывания в Нью-Йорке, рассуждая о путях — в том числе о пути монаха, — Гурджиев уточнил: «Я не говорю о псевдорелигиях. Есть четыре настоящие религии: христианская церковь, православная и католическая, мусульманская вера, иудейская вера и браминская религия»¹. Ещё раньше, в петербургских беседах, он называл своё учение «эзотерическим христианством». Эти два замечания рисуют его «карту религий» и локализуют «четвёртый путь»: он мыслится внутри христианского горизонта, но как его внутренний, рабочий слой.

Характерно и то, чего на этой карте нет: буддизма, протестантизма и «китайских религий». Здесь слово «религии» уместно брать в кавычки: речь о типах традиций, не сводимых к одному общему понятию. При этом «своей» религией Гурджиев называл именно христианство — оговорив, что речь о христианстве эзотерическом.

Успенский передаёт ключевой диалог 1915 года. На вопрос «как стать христианином?» Гурджиев отвечает: христианин — не тот, кто так называется, а тот, кто живёт по заповедям Христа. «Чтобы стать христианином, человек должен быть способным “делать”… Быть — значит быть господином самого себя… Быть христианином — значит быть ответственным». А на уточняющий вопрос о соотношении его учения с «известным нам христианством» следует формула: «это, если угодно, эзотерическое христианство»².

Смысл этой оговорки он раскрывает через собственную трёхчленную схему влияний.

Экзотерический слой — механические впечатления «от жизни»;

мезотерический — культурные и философские влияния (книги, ритуалы, музыка, архитектура);

эзотерический — воздействия «работы», ведущие к сознательной эволюции.

В этом ключе «обычное» христианство относится к мезотерическому уровню, а содержание эзотерического христианства — трансформация человека.

Отсюда и практический поворот. Гурджиев избегает двух горизонтальных соблазнов — изобретения новой религии и реформы старой. Его ставка — не на доктрину происхождения мира, а на метод: освобождение от механичности через «работу над собой». Космогония у него нарочито схематична; критерием же эволюции человека служит не прогресс институтов или «инициаций», а инициатива и сознательное усилие субъекта, рост «магнитного центра», обретение внутреннего единства.

Инструменты известны: самонаблюдение, неотождествление, память себя. Цель — «четвёртая комната», «четвёртое тело», появление перманентного «Я», вместе с ним — сознания, совести и воли. В этом смысле задача и есть его «религия».

Формы передачи были гибки и ситуативны: в дореволюционных столицах — лекции и диспуты; в годы катастроф — ситуативные наставления; затем — язык «движений» и «священных танцев» как универсальный код при эмигрантском многоязычии. К вербальной «системе знания» добавлялись целительство, строительство, музыка, балет: каждое новое обстоятельство рождало новый канал воздействия, создавая особое пространство трансформации.

Успенский говорил о «фрагментах неизвестного учения», но сам Гурджиев настаивал на целостности. Внутри сообщества закрепилось название «четвёртый путь»; сам он не раз возвращал формулу «эзотерическое христианство». «Эзотерическое» здесь — не тайная доктрина для избранных, а внутренний уровень практики: как у древних гностиков, только с акцентом не на космологической картине, а на реальном пробуждении.

Историческая перспектива подчеркивает преемственность. В своё время христианство «сняло покров» с тайн иудаизма и радикализировало требования к человеку: любить врагов, молиться за проклинающих, прощать «до семижды семи». Это был сдвиг от теологического к антропологическому — сокращение дистанции между Богом и человеком. В той же логике «четвёртый путь» радикализует и конкретизирует христианство XX века: делает практически достижимой задачу пробуждения — появления сознания, совести, воли и реального бессмертия как свойства приобретённого «Я». Уже одна резкая констатация отсутствия этих качеств у «человека-машины» действует как будильник.

Дальше — последовательная работа во всех трёх центрах: интеллектуальном, эмоциональном и двигательном. Механические, химические, астрономические и музыкальные аналогии облегчают адресную работу с «аппаратной» частью человека, не подменяя сущности процесса. «Память себя» и повышение уровня бытия остаются неуловимыми для дискурсивного разума — и требуют включения высших центров. Как и раннее христианство, «четвёртый путь» становится катализатором: он пробуждает и направляет, а не заменяет внутреннюю работу.

Вокруг Гурджиева действительно сложилось созвездие: Успенский, де Гартман, Ораж, Беннетт, Родни Коллин, Джин Тумер, Рене Домаль и другие. История покажет, что «колесо дхармы» европейской истории это не остановило — но и задача была иная: не историческая победа, а восстановление утерянной вертикали. В этом смысле «эзотерическое христианство» Гурджиева — не «новая религия» и не «реформа старой», а практическая дисциплина возвращения к её изначальному нерву: к деланию, к ответственности, к «Я есть».

3. Успенский без Гурджиева

Разрыв (1923)

Проводив Гурджиева в Америку (декабрь 1923), Успенский объявил в Лондоне о полном разрыве с «загрязнённым источником»: учение верно, носитель — нет. Выбор был ультимативный: «или со мной, или с ним». Публичность и резкость жеста задали прецедент принципиального противостояния не идеям, а методу и фигуре Гурджиева. Для обоих это стало началом длинного эпилога (Успенский умер в 1947-м, Гурджиев — в 1949-м).

Лондон: «держать систему»

Разрыв стал для Успенского хронической раной. Отвергнув человека, он остался в поле его идей и «работы». Его опорой были лекции, группы и уверенность в истинности «системы»; опорой для учеников — он сам. Рядом — Софья Григорьевна Успенская, «Гурджиев в миниатюре», берущая на себя «чёрную» педагогическую работу: вскрывать лень, самолюбие, механичность.

С начала 1924 Успенский предсказал «катастрофичность» курса Гурджиева; авария 1924 года и последующий «писательский период» Гурджиева подтвердили его ожидания. К концу 1920-х Успенский отказался «ждать оттуда», рассчитывая только на себя.

Возврат к собственным книгам

Чтобы заполнить вакуум, он переосмыслил до-гурджиевский корпус: издал «Новую модель Вселенной» (1931; доп. изд. 1934) — расширение идей Tertium Organum. Это лишь частично компенсировало утрату общего «центра тяжести»: «система» оставалась главной валютой.

«Внутренний круг» и роль Софьи Успенской

Гипотезы крутились вокруг Источника: найти «внутренний круг», дождаться его сигнала — или осознать, что «круг» уже здесь. Софья Успенская по просьбе Гурджиева вернулась в Англию (1929) «помогать мужу». Организаторски жёсткая и наблюдательная, она называла себя «нянькой»: учитель — Гурджиев, судить его она «не имеет права».

Беннетт и Николл

К 1930-м круг рос, Успенский делегировал ведение групп:

Дж. Г. Беннетт — начал самостоятельно учить (с 1931), читая доклады на собраниях Успенского; позже — фигура «несогласная» для консерваторов.

Морис Николл — врач-психиатр, систематизировал «систему»; его стенограммы стали 5-томным комментарием.

Секретность сохранялась; публичные лекции Успенского были исключением и пояснялись надеждой привлечь «тех, кто имеет истинные знания».

Культурный след в Англии

Влияние ощущалось широко: Шоу, Хаксли, Ишервуд бывали на лекциях; терминология «личности», «множественных я», «памяти себя» просочилась в пьесы, романы, эссе. В 1935 Лин-Плейс стал «английским Приёром»: работа в полях, «движения», лекции. К 1937 — Колет-Хауз, Историко-психологическое общество (≈300 членов). Был и пиковый момент: сбор 1938 года на ~1000 человек — «Это всё я», — шепчет Успенский по-русски.

Но авторитет был двусоставным: многие продолжали ездить к мадам Успенской — а через неё ниточка тянулась к Гурджиеву. «Внутренний круг» не отзывался.

Война и переезд в США (1941)

На вопросы о политике ответы были «по системе»: с «человеком-машиной» всё случается; фашизм и коммунизм — власть шудр; грядёт финальный акт цивилизации. Бомбёжки сделали работу в Лондоне невозможной. Уехали: сперва мадам (январь 1941), затем Успенский (лето). В Англии работу держали Беннетт, Волкер, Николл, Ф. Роллс.

В США Успенский читает в Нью-Йорке, живёт в Франклин-Фармс (дом купила Жаннет Бакли). Притягиваются люди старых нью-йоркских кругов (Ораж, Тумер). Имрис Попов вспоминает первый диалог: «Добро и зло относительны… память себя ведёт к сознательности». Контраст усиливается: мадам — «демоническая энергия», Успенский — такт, молчаливые ночные посиделки; растёт усталость и тяга к крепким напиткам.

К 1945 вспыхивает конфликт с Беннеттом (публикации «раскрывают» учение) и охлаждение к Николлу: у «Иуды»-Успенского появились свои «Иуды». Летом 1946-го он объявляет о возвращении в Англию: оставайтесь с мадам или ищите «свою точку опоры».

Возвращение и «Нет никакой системы» (1947)

В январе — Лондон: болезнь, шесть встреч в Колет-Хаузе. Он просит «говорить проще», отсекает терминологию «механичности», «гармонии», «памяти себя». На прямой вопрос Волкера отвечает молниеносно: «Нет никакой системы».

Он требует личной цели и ответственности, отказывает в «школьных» рельсах: «всё начинать сначала». Попытка отплыть в США (4 сентября) — отказ с трапа и возвращение.

Последние месяцы и смерть

Лин-Плейс становится узлом напряжения. Ученики видят разное: «объективное сознание», освобождение от прошлых привязок, просто борьбу с болезнью. Для Родни Коллина — «сознательная смерть» и «новое откровение». За две недели до конца — обращение к «внутреннему кругу»: «не бойтесь сделать второй шаг… начните сначала».

2 октября 1947 года Успенский умирает. Коллин затворяется в его комнате на шесть суток, переживает видения, пишет потом о «секретах мироздания» на Лондонском мосту. Эхо этих дней — рассказы о чудесах, телепатии, «космическом сознании».

Книги и новые акценты Успенского

Резюме (о чём этот раздел)

После петербургского периода (1909–1916) и Tertium Organum Успенский уже не публиковал оригинальных работ — но продолжал интенсивную мыслительную и педагогическую деятельность ещё 30+ лет. Парадокс объясняется двумя факторами:

Обетом неразглашения идей «системы» вне круга практикующих — из-за их неизбежного искажения в академической и массовой культуре;

Внутренним расколом после разрыва с Гурджиевым: рывками он пробовал опереться на добергджиевский корпус, но «центр тяжести» оставался в «четвёртом пути».

Почему он молчал публично

Идеи «системы», вынесенные из поля работы над собой, быстро превращались в дискурс и моду, теряя связь с практикой преодоления «механичности» и «сна».

Гурджиевская рамка требовала синхронного роста знания и бытия; распространение одного знания считалось бесполезным, а то и вредным.

Потому — редкие «адресные» раскрытия (напр., лондонские лекции 1930 г.) и запрет записей на группах; основная работа оставалась устной.

Что всё-таки написал (и зачем)

1) «Новая модель Вселенной» (1931; переизд. 1934)

По сути — переработка до-1914 корпуса, что подчёркнуто самим автором («книга начата и практически завершена до 1914 года») [Успенский, 2000, с. 41].

Несмотря на заявленную автономию, стиль и ряд тезисов несут отпечаток «системы»: различение подлинной религии/искусства/науки и их «заменителей»; идея разных уровней людей; трактовка «соблазна» как искажения эзотерической истины [там же, с. 41, 209].

Уже к старту казалась хронологически запоздалой (полемика с теософией и позитивизмом ранних 1910-х). Ответы Успенского на рецензии сводили «эзотеризм» к идее высшего сознания, а «психологический метод» — к широкому подходу к реальности.

2) «В поисках чудесного» (= «Фрагменты неизвестного учения», изд. посмертно)

Самое полное систематическое изложение учения Гурджиева на материале 1915–1921 гг.; ключевая точка входа для нескольких поколений читателей.

Исторический нерв книги созвучен веку войн и тоталитаризмов, где тема «механичности» приобретает экзистенциальную остроту.

3) «Психология возможного развития человека» (написана в кон. 1930-х; частн. изд. 1940, 125 экз.)

Пять лекций (1934) — квинтэссенция психологии «четвёртого пути»: отсутствие перманентного «Я» (множество «я»), уровни сознания, три центра, сон/пробуждение и др. [Ouspensky, 1974, p. xi].

Использовалась только внутри групп; в продажу не поступала.

4) «Кинемодрама» / «Странная жизнь Ивана Осокина» (англ. изд. 1930-е; рус. 1915)

Художественная иллюстрация идеи вечного возвращения (линия Гераклит—Пифагор—Ницше), важной для Успенского всю жизнь.

Главный «невидимый» труд

Лекции, диспуты, методическое структурирование «четвёртого пути» — от стенографий московско-петербургских бесед 1915 г. до последних лет.

Корпус черновиков/стенограмм хранится в Йеле; из него периодически составляются книги с редакторскими заголовками: «Четвёртый путь», «Совесть», «Поиск истины» и т. п.

Ключевые акценты и сдвиги Успенского

От публикаций к педагогике: сознательный выбор устной передачи как защиты от профанации.

Двойная лояльность: непринятие методов Гурджиева при признании истинности учения; попытка временно «обосноваться» в собственных ранних работах не сменила главного вектора.

Язык «системы» как фильтр: термины вводятся только постольку, поскольку они поддерживают практику (а не академическую теорию).

Редактор собственной памяти: из позднего — две посмертные книги, где он выступает как свидетель и систематизатор, а не изобретатель доктрины.

1) Первая Америка (1924): сенсация и два вектора работы

Контекст: Нью-Йорк 1920-х — слой «интеллектуалов/богемы», мода на марксизм, психоанализ и мистику; на разогрев — Tertium Organum (1921) и усилия А. Р. Оража.

Тур показов «движений» (январь–март 1924): Нью-Йорк, Бостон, Филадельфия, Чикаго; финал в Карнеги-холле. Сенсация в прессе, публика — Драйзер, Р. Вест, Х. Крейн, У. Фрэнк и др.

На сцене — «Стоп!» с эффектом «застывшего полёта»; вне сцены — образ провокатора.

Фактически оформились две линии: гурджиевская (шок, разрыв привычек) и оражевская (объяснение, организация).

2) Авария 5 июня 1924 и её следствия

ДТП на трассе к Фонтенбло; тяжёлое состояние, месяцы восстановления, слухи о слепоте.

Осенью 1924 Гурджиев ликвидирует Институт, просит не употреблять само слово «институт»: «всю жизнь жил для других — теперь буду жить для себя».

Реакции:

Успенский — как на «знамение» ошибочности пути «загрязнённого источника».

Парадокс «закона случайности»: учитель, обещающий выход из случайностей, сам попадает в аварию → версии от «сознательной жертвы» до «инсценировки».

Практический результат: разъезд «нахлебников», перезапуск формата.

3) Приер после аварии: «период писателя» и новый быт

Работы в имении замирают; «движения» сохраняет Ж. де Зальцман (в основном с роднёй).

Гурджиев диктует/пишет: чтения глав по вечерам; планы книг:

«Рассказы Вельзевула…», «Встречи с замечательными людьми», **«Жизнь реальна только когда “Я есть”».

1925–1926: смерть матери и жены (м-м Островской); демонстративные «шоки» (брани «Его Бесконечности» за поминальным столом).

Ритуалы: баня + чтения + ночные пиры, иерархия «идиотов» (21 разряд; себя — «уникальный идиот»).

Автопоездки-экспедиции: импровизация маршрутов, учебные «неудобства», пикники, щедрость и театрализация повседневного.

4) Америка 1929–1932: «развод» с Оражем и распад структур

К 1929 Ораж — главный организатор в США (лекции, ферма Джина Тумера; деньги в Приер).

Визиты Гурджиева 1929 и 1930: жёсткое давление на Оража (деньги/контроль), эпатаж, публичные беседы (впоследствии войдут в «Жизнь реальна…»).

1930: требование подписать декларацию разрыва с Оражем; группы расколоты, «штрафы» за промедление; Ораж формально «прощён», но отстранён.

Параллельно — охлаждение и разрыв с де Гартманами (стандартный для окружения сценарий давления → дистанция).

Итог: ликвидация организованной работы в США; всё больше выглядит как «стрижка овец», интерес падает.

5) После Приера (1933–1936): кризис, «Вестник…», переезды

Продажа шато; публикация брошюры «Вестник грядущего добра» (1933) — «семь призывов», признание личных мотивов, планы изданий, анонс возрождения Института при реальной продаже имения → универсальный негатив (в т.ч. у круга Успенского, вплоть до диагнозов «паранойя/сифилис»).

Потери в окружении: смерть А. де Зальцмана (1933), Оража (1934), др.

Парижский период: рю де Колонель-Ренар; возобновление застолий и микрогрупп; французские ученики (А. де Зальцман приводит писателей Р.-Ж. Лекомта, Р. Вайяна, Р. Домаля и др.); у Ж. де Зальцман — «движения» в Севре.

Облик периода: усталость, открытость в быту, мелкие практические задания, помощь нуждающимся; крупных начинаний нет; на фоне — нарастающая тень Второй мировой.

Выводы и акценты

Смена носителя влияния: от школы-института к литературному корпусу и «точечной» передаче (ритуалы, беседы, малые группы).

Разрывы с лидерами-организаторами (Успенский ранее; затем Ораж, де Гартманы) — сознательная «декомпоновка» централизованной структуры, но и потеря опор.

Финансовая зависимость от США усиливает конфликт и разрушает доверие.

Амбивалентность образа усиливается: для одних — циник/шарлатан; для других — мастер шоков и «ситуационной педагогики», сохранивший магнит воли и харизмы.

Стратегический поворот к трилогии («Вельзевул», «Встречи», «Жизнь…») — главный «мост» через 1930-е к послевоенному возобновлению круга.

Главное в 10 пунктах

Поворот к профессиональному писательству — сознательный шаг Работы, а не писательского самолюбования.

Слово как инструмент шока: текст должен ломать привычные схемы восприятия и тренировать внимание.

Языки: базово — русский (с армянскими вкраплениями); греческий отвергается как «современное попурри».

Читателю даётся ритуал чтения «3×»: механически → вслух → в суть.

Трёхсерийный замысел: разрушить старые представления → дать материал для нового → сформировать «правильное» видение реального мира.

Первая серия, «Рассказы Вельзевула»: космическая притча-испытание; намеренная тяжесть, неологизмы, испытание волей.

Центральные образы: Кундабуфер (источник «внушаемости» и утраты совести), Ашиата Шиемаш (пробуждение «объективной совести»), Земля как Чистилище.

Вторая серия, «Встречи с замечательными людьми»: аллегорическая автобиография; более «читаемый» стиль (ред. Евреинов); портреты носителей традиционного знания.

Третья серия, «Жизнь реальна, только когда “Я есть”»: прямая передача, монологи и беседы; самый искренний тон; адресована «подобным мне» (т.е. способным воспринимать).

Принцип: Учение не навязывает цель, а показывает способ — пройти от механичности к памяти себя и бытийному знанию.

3 серии — в одном взгляде

1-я («Вельзевул»)

• Цель: безжалостно выкорчевать привычные взгляды.

• Форма: космогония + сатирическая мифология; тяжёлый стиль как тренажёр внимания.

• Задача читателя: выдержать шок, добыть зерно из словесной «породы», применить.

2-я («Встречи…»)

• Цель: снабдить материалом и показать его «качество».

• Форма: приключенческо-мемуарная аллегория странствий «искателей Истины».

• Задача читателя: увидеть источники и носителей знания и способы его добычи.

3-я («Жизнь реальна…»)

• Цель: сформировать правильное видение реального, через прямую передачу.

• Форма: исповедальные тексты и беседы (США, 1934–35); незавершена.

• Задача читателя: практиковать внутреннюю работу (самонаблюдение, память себя) без «литературной ширмы».

Мини-глоссарий имён/понятий

Кундабуфер — внедрённый «орган» искажения, чьи последствия (тщеславие, внушаемость и пр.) унаследованы людьми после его разрушения.

Хасснамус(с) — «без совести», тип сформированный последствиями Кундабуфера.

Ашиата Шиемаш — посвящённый, сформулировал задачу пробуждения объективной совести.

Легоминизм — продолженная передача традиционного знания (устная/скрытая).

Закон Гептапарапшинок — «семеричность» процессов (структурный закон космоса у Г.).

Как читать «Вельзевула», чтобы он работал (а не выматывал)

Короткие сессии, одна идея за раз. Остановился — выпиши 1–2 «зерна».

Вслух/медленно. Сбивает «механичность» и даёт ту самую «виртуальную фонетику».

Связка с практикой: после чтения — 5–10 минут наблюдения за конкретным проявлением (внушаемость, оправдание, забывчивость о «я есть»).

Возврат циклом: тот же фрагмент — через неделю; смотри, что изменилось в восприятии.

Итог-тезис

Переход Гурджиева к писательству — это не уход в «литературу», а перенос Работы в букву: текст как метод шока, три серии как лестница от разрушения иллюзий к собиранию видения и практике присутствия.

Главная мысль

После смерти Гурджиева включился его же закон «энтропии процессов»: без добавочной энергии Работа распадается на фрагменты, стилизуется и постепенно костенеет. Дальше — 30 лет попыток консервации vs. попыток творчески продолжить импульс.

Карта сил и линий

Париж/Жанна де Зальцман → Фонд (и США: лорд Пентланд)

Опора на хранение формы: издания, музыка, «движения», минимум импровизации. Сильные стороны — сохранение корпуса; слабые — «консервация» вместо живого опыта.

Англия (три линии конца 40-х)

Беннетт — широта, поездки на Восток, эксперименты (Subud, Идрис Шах), «Драматическая вселенная»; много энергии, но распыление и конфликты с «консерваторами».

Николл — методичность, психология, толкование Евангелий; крупное влияние, после смерти — частичное вхождение в линию Фонда.

Роллс — охрана «правил Успенского», позже синтез с адвайтой (Шанкарачарья).

Родни Коллин

Мистическая ветвь: «Теория вечной жизни» и «небесного влияния», проект ковчега/планетарий в Мексике, христианская окраска (через медиумические мотивы), мощный визионерский заряд и трагическая развязка (Куско, 1956).

Рене Домаль (и «Гора Аналог»)

Поэтический монумент импульсу Работы (через А. де Зальцмана): странствие к вершине как аллегория Восхождения; благодарность «невидимым стражам ворот».

США: пестрая экосистема 60–80-х

От школ Беннетта/Клеймонт до коммун (Телесин, «Поиск нортенского леса»), «Общины друзей», коммерческих и нью-эйдж-ответвлений (Е. Дж. Гольд и др.), корпоративные «аппликации» (Pacific Bell), индустриальные использования энеаграммы — образцовая «энтропийная диффузия».

Россия (60–80-е)

Подпольные «группы-невидимки»: Веревин, Раевский, Степанов («корабль дураков»), Кердемун/Ковенацкий, Холодков (плита на могиле отца Гурджиева в Гюмри). Сильно иной смысл «группы» из-за конспирации; позднее — множество движений, где идеи Г. — уже часть «канона».

Повторяющийся сюжет

Шок смерти Учителя → вакуум («больше не получаем новых идей»).

Борьба за «источник»: чистота vs. жизнь (охранение формы ↔ риск творческой девиации).

Синкретизмы (суфизм, христианство, адвайта, субуд) — попытка восстановить питание импульса.

Институционализация → регулярность, взносы, молчаливые группы, «движения» без автора.

Коммодификация: энеаграмма, HR-тренинги, «пятый путь» (обогащение идеями «четвёртого пути»).

Ключевые уроки текста

Форма против огня: консервация спасает корпус, но гасит «искра-передачу»; творчество даёт жизнь, но плодит ересь и квазикульты.

Замысел Г. требовал «добавочной энергии»: без личного риска и изобретения учебных ситуаций любой «путь» сводится к технике.

Опасность «внушаемости» после Учителя: медиумические/политические/рыночные притяжения быстро заменяют внутреннюю работу.

Если делать «рабочее резюме» для чтения/обсуждения

Оси спора: (Хранение) де Зальцман/Пентланд ↔ (Расширение) Беннетт/Коллин/синкретики.

Положительные кейсы: Николл (психология и Евангелия), Домаль («Гора Аналог» как художественная передача импульса).

Предупреждающие кейсы: нью-эйдж-мифотворчество, «секретные разговоры», корпоративные утилитаризации.

Россия: уникальная «конспиративная» форма сохранения и тихий орган роста — с сильной ролью личной инициативы.

Один итоговый тезис

Работа живёт там, где рождаются новые учебные ситуации и возникает личная память себя; она умирает там, где остаётся лишь реставрация форм — даже если формы безупречны.

Четвёртый путь” спустя полвека — что утверждает текст

Энтропия Работы: без “добавочной энергии” формы костенеют, содержание выветривается. После смерти Учителей — распад на консервацию форм и синкретические ответвления.

Смена эона: фаустовская Европа → “царство количества”/электроника/терроризм. Коллективный сон плотнее, жизнь быстрее; “магическая борьба” стала холодной и распределённой.

Запад как среда низкой проводимости: хроническая материальная озабоченность, дефицит “почвы и условий” для посланников; формы легко копируются, импульс — нет.

Россия как исходная почва импульса: катастрофа 1917–1921 не уничтожила потенцию появления “людей особой конституции”; подпольные группы позднее сохранили искру иначе — через конспиративные, дружеские сети.

Парадокс наследия: Учение — мощный шок для культуры, но ни один ученик не поднят до уровня Учителя; традиция сохраняется как влияние на мысль/искусство, а не как непрерывная «линия святых».

Портрет Гурджиева — ключевые штрихи

Сверхзадача: исследовать и показать цель жизни; разрушать внушаемость/массовый гипноз.

Метод: ситуативный гений, «учебные ситуации» в любой среде; баланс “высокого/низкого” как осознанная работа с материалом.

Роли: балетмейстер и композитор (восточная лирика, состояние-погружение), писатель-абсурдист и моралист, провокатор форм.

Парадокс успеха/неудачи: культурный след колоссальный; институциональная преемственность — ограничена.

Практические выводы текста (для современной Работы)

Нельзя жить реставрацией форм: нужны новые «учебные ситуации» и реальное трение с миром.

Синтез допустим, но не ценой внушаемости: проверять источники энергии, а не только техники.

Среда важна как почва: выстраивать “микроклимат” группы (честность, память себя, риск), иначе всё соскальзывает в рутину.

Мера институционализации: организация служит импульсу, а не наоборот.

Личный критерий: растёт ли способность к неподконтрольному вниманию и совести — или только коллекция практик?

Сверхкраткие хронологии (опорные вехи)

П. Д. Успенский — 12 вех

1878 — рождён (Москва).

1905–1915 — «Иван Осокин» (черновик → публикация).

1909 — «Четвёртое измерение».

1912 — Tertium Organum.

1913 — «Символы Таро», «Что такое йога?», «Внутренний круг»; поездка в Египет–Индию.

1915 — встреча с Гурджиевым.

1916 — «чудесное переживание» (Финляндия).

1918–1921 — разрывы/Константинополь → Лондон.

1931 — «Новая модель вселенной».

1940 — «Психология возможного развития человека».

1941 — переезд в США.

2 окт 1947 — смерть (Англия).

Г. И. Гурджиев — 14 вех

1872–77 — рождён (Александрополь).

1891+ — “Искатели истины” (восточные странствия, ранения, целительство).

1915 — встреча с Успенским.

1919 — Институт в Тифлисе; де Зальцманы.

1920 — Институт в Константинополе.

1922 — Шато Приёр (Франция).

1923–24 — туры «движений» в Европе/США.

5 июн 1924 — автокатастрофа.

1930 — разрыв с Оражем и де Гартманами.

1932 — «Вестник грядущего добра».

1930-е — диктовка книг; американские визиты.

1948 окт — последний визит в США.

29 окт 1949 — смерть (Париж).

Посмертно — публикации трёх «серий».

[Легко видеть, что этот конспект к стилю, методу и философии моих конспектовАвтором книги является поэт, прозаик и мистик Аркадий Ровнер, который также известен как основатель нью-йоркского журнала «Гнозис».

ТКнига посвящена жизни и учению Георгия Гурджиева, основателя «четвертого пути», и его самого известного ученика, Петра Успенского. В ней рассматриваются их путешествия, учения и работа с последователями. Серия «Век великих»

(не информация но трансформация) не имеет.

Тем не менее, человек старался вложил немалый и бескорыстный труд. Так что давайте позволим ему эту пробу пера; тем более что контенту книги больше соответствует именно такой стиль.

(Простите за оффтоп: Настояв на своей нетрадиционной трактовке 1-го концерта Чайковского, Гленн Гульд вынудил дирижировшего Леонарда Бернстайна сойти с подиума и выступить пред публикой с таким заявлением: "Легко догадаться, что я к такой интерпретации никакого отношения не имею. Но учитывая выдающийся талант нашего концертанта, не могу отказаться от участия в таком значительном музыкальном событии")]

Книга поэта, прозаика, мистика Аркадия Ровнера посвящена жизни и учению легендарного основателя «четвертого пути» Г. Гурджиева и его самого знаменитого ученика П. Успенского. Головокружительные концепции вечного возвращения и эзотерического христианства, путешествия Гурджиева и Успенского на Восток в поисках утраченного знания, их встреча и последующие годы учительства и ученичества, наконец, работа героев книги с последователями «четвертого пути» в разных странах – вот далеко не полный перечень тем, затрагиваемых автором. Аркадий Ровнер Гурджиев и Успенский Введение За этой книгой стоят пятнадцать лет участия автора в «успенско-гурджиевской работе” в русском андерграунде 60–70-х гг. и затем – после эмиграции на Запад – обживание этой традиции, такой, какой она сложилась в Европе и Штатах. Первое знакомство автора с идеями Гурджиева и Успенского произошло в Москве в начале 1960-х годов, когда после его выступления на одном из философских семинаров к нему подошел аккуратно одетый молодой человек с вопросами, касающимися темы его выступления. На другое утро этот молодой человек, засыпанный снегом, уже стучал в дверь его загородной квартиры. Под мышкой он держал завернутую в газету книгу Успенского Tertium Organum. С тех пор головокружительные концепции четвертого измерения, сверхчеловека, вечного возвращения и эзотерического христианства, путешествия Гурджиева и Успенского на Восток в поисках “чудесного” и в поисках утраченного знания, их встреча и последующие годы учительства и ученичества, и наконец, их работа с последователями “четвертого пути” в Англии, Франции и США – все это органично наложились как на собственные поиски автора в России, на Западе и на Востоке, так и на его литературное творчество. Идея этой книги обрела еще большую реальность летом 1980 года, когда, напутствуемый одновременно двумя людьми, близко знавшими Успенского – лордом Пентландом, тогдашним главой американского Гурджиевского фонда, и Николаем Александровичем Рабинеком, руководителем американской группы последователей Успенского – автор посетил Лондон и Париж, где, познакомившись с рядом английских учеников Гурджиева и Успенского, а также с одним из руководителей Гурджиевского фонда Мишелем де Зальцманом, тем самым свел свой, российский опыт “четвертого пути” и западный. Работа московских групп Гурджиева и Успенского в 1960-х гг. интересна и поучительна. Интерес этот, в частности, связан с героизмом и самоотверженностью той неповторимой эпохи, глубиной и силой сформированных ею характеров и утраченным сегодня резонансом с идеями Гурджиева и Успенского. В 1960-х гг. Успенский и Гурджиев были окончательно возвращены в Россию. Были найдены и проработаны все дореволюционные работы Успенского. Издаваемые на Западе книги по “четвертому пути” и суфизму добывались и переводились на русский язык. Отыскивались люди, работавшие с Гурджиевым и Успенским до их отъезда из страны, некоторые из которых к тому времени вернулись из тюрем и лагерей. Были установлены контакты с духовными практиками в Средней Азии, Сибири, на Украине и в Прибалтике. В Москве на Чистых Прудах в начале 1970-х годов работала группа по изучению идей “четвертого пути”, прикрытая вывеской лаборатории биоинформации. Завязались устойчивые связи с Джоном Беннеттом, Идрисом Шахом, Робертом Грейвсом и другими западными людьми, близкими к кругу идей Успенского и Гурджиева. Что делало идеи “четвертого пути” столь притягательными для духовных искателей в русском андерграунде 1960– 1970-х гг. – времени, по своему мистическому накалу вполне сопоставимому с началом века? Опыт Гурджиева и Успенского особенно высоко ценился за грандиозность поставленной ими задачи пробуждения спящего человечества и за решительный шаг от высокопарного академизма и самодостаточного эстетства к трезвому исследованию мистических идей и претворению их в духовную практику. Влияние Гурджиева и Успенского на артистическую среду усилилось их авторитетом среди художников русского и западного авангарда 1920–1930-х гг. – интерес к идеям Гурджиева и Успенского был возрожден вместе с идеями и именами сюрреалистов, футуристов и супрематистов. Сегодня, как и в прошлом веке, книги Гурджиева и Успенского стимулируют духовных искателей и вновь инспирируют философские и художественные поиски. “Работа” Гурджиева и Успенского продолжается и сегодня.

https://www.youtube.com/watch?v=-23W9EWnxKw

Центральный вопрос: “Что такое материя?”

Успенский отвечает:

Материя — не физическая субстанция, а логическая категория, форма мышления.

Никто не видел материю — её можно только мыслить.

Она — иллюзия, «воображаемый срез» более глубокой реальности.

То, чего материя является срезом, действительно существует — но в невидимом, метафизическом измерении.

Отсюда — его отрицание материализма как философии, работающей с иллюзорной реальностью и лишающей человека духовного достоинства.

⚙️ Критика позитивизма

Позитивизм (и материализм) Успенский считал умственным тупиком.

Он видит лишь «феноменальную сторону» мира, но закрывает глаза на “скрытую” сторону.

Позитивизм годится для техники и эксперимента, но не для объяснения смысла.

Для иллюстрации он использует образ двумерного существа, не способного понять трёхмерность — как символ ограниченности научного сознания.

Границы знания

Человеческое знание ограничено пятью чувствами и логикой.

Успенский различает:

Обычное знание — опытное, чувственное, ограниченное.

Возможное знание — видит взаимосвязь видимого и невидимого.

Скрытое знание — знание высшего порядка, мистическое, открывающееся в «особых состояниях сознания».

Такое «возможное» и «скрытое» знание ведёт к расширению сознания — ключевая цель философии Успенского.

Эволюция как трансформация

Механическую, автоматическую эволюцию (Дарвина, Спенсера) он отвергал как ложную и поверхностную гипотезу.

Истинная эволюция — трансформация, развитие сознания, а не случайный процесс.

Механически может происходить только дегенерация.

Подлинная эволюция — движение от человека к сверхчеловеку, путь внутреннего роста.

✨ Религия и псевдорелигия

Успенский различает истинную религию (основанную на Откровении и высшем сознании) и псевдорелигию (вырожденную, церковную форму).

То же различие он проводит между подлинной и псевдонаукой, подлинным и псевдоискусством.

Истинное знание объединяет все четыре пути: философию, науку, искусство и религию — в центре которых находится Истина.

Концепция истории

История делится на две:

Видимая история — история преступлений, насилия, власти.

Скрытая история — история духовного и творческого процесса.

Человечество состоит из двух кругов:

Внешний — обычные люди, живущие в повторении.

Внутренний — хранители истинного знания, “душа человечества”.

Эта идея роднит Успенского с эзотерической традицией и теософией (Блаватская, Федоров, Вернадский, Ницше).

Искусство и познание

Искусство — путь познания, равный философии и науке.

Оно открывает ноуменальный мир (вещи-сами-по-себе) через чувство тайны.

Настоящее искусство ведёт к новому знанию; без тайны оно превращается в коммерцию.

Художник должен быть ясновидцем, видеть то, что скрыто от других.

Антропология и иерархия человека

Человечество неравно по своей природе.

Люди различаются по уровню сознания и внутреннего развития.

«Средний человек» — фикция. Есть лишь высоты и пропасти человеческой эволюции.

Только достигшие высших состояний способны к подлинной науке, искусству и религии.

Итоговая концепция

Успенский противопоставляет прогрессистской (позитивистской) модели метафизическую модель:

Мир как многомерная реальность (четвёртое измерение).

Истинное знание как скрытое, эзотерическое знание.

Человек как существо на пути к сверхчеловеку.

История как драма духовного развития.

Искусство как путь к ноуменальному.

Эволюция как трансформация сознания, а не биологический процесс.

О чём всё это (в 1 фразе)

Успенский читает Новый Завет как код эзотерической школы: есть внешний слой (церковная традиция) и внутренний круг учеников, где «Царство Небесное» — не посмертный рай, а достижимый на земле порядок/состояние для немногих, связанный с эволюцией сознания (в сторону «высшего типа человека»/сверхчеловека).

Карта идей

Два уровня христианства:

Экзотерика (ритуал, церковь, послания) ↔ эзотерика (Евангелия + Апокалипсис как тексты школы).

Смысл «эзотерического»: не «тайное от людей», а знание о тайне, доступное по уровню сознания.

Отбор немногих: «имеющий уши да услышит»; «много званых, мало избранных».

Царство Небесное: внутренний круг/порядок под «властью Неба», достижим при жизни; условия — блаженства как входные критерии.

Практический фокус: христианство — метод работы над собой, а не сентиментальная мораль.

Перевод/смысловые искажения: примеры с «хлебом насущным», «избави нас от зла», «иди за мной».

Полемика: против редукций Ренана/Фрэзера и против «эволюции масс»; за сознательную эволюцию немногих.

Три плана, которые сходятся:

индивид (высший тип/сверхчеловек) + сообщество (школа) + онтология (четвёртое измерение/«широта-долгота-глубина-высота»).

Ключевые тезисы коротко

Новый Завет — учебник эзотерики. Евангелия написаны «для учеников», послания — упрощение для внешнего круга.

Смысл терминов — практический: покаяние = смена направления жизни; «нищие духом» = непривязанность; «второе рождение» = посвящение.

Не для всех: доступ определяется внутренним состоянием; действует закон «кому дано — прибавится».

Историческая церковь полезна как «мост», но часто искажает ядро.

Эзотеризм = путь эволюции сознания: от «человека науки» к «высшему типу» и дальше.

Сверхчеловек — плод школы: не продукт массовой истории, а результат внутренней работы и экстатического знания.

Как Успенский читает «Царство Небесное»

Не «там-и-потом», а здесь-и-теперь как порядок/школа.

Условия входа: блаженства из Нагорной.

Притчи («сеятель», «горчичное зерно») = карта распространения/роста внутреннего круга.

С кем спорит и на кого опирается

Спорит: позитивизм (Ренан), антропологический редукционизм (Фрэзер), массовый эволюционизм.

Резонирует: Климент/Ориген (многоуровневое чтение), теософы (идея скрытой традиции), но критикует их фатализм; Ницше (сверхчеловек) — переосмысляет; Бекк (космическое сознание).

Мини-глоссарий

Эзотерическое/экзотерическое: внутренний метод ↔ внешний культ/история.

Второе рождение: порог посвящения, смена уровня сознания.

Высший тип человека: промежуточная стадия к сверхчеловеку; признаки — чувство нереальности мира, космическое сознание, иное переживание времени/пространства.

«Имеющий уши…»: маркер отбора на понимание.

Практические следствия (по Успенскому)

Путь — индивидуален и требователен; «массовых путёвок» нет.

Нужны школа, дисциплина, работа над вниманием и памятью (анамнезис как метод).

Цель — внутреннее единство, иначе нет «Я» и воли.

Быстрый чек-лист чтения Евангелий «по-успенски»

Ищем: места про «тайны», «уши слышать», «кем дано знать».

Читаем термины как инструкции, а не как абстрактные добродетели.

Отделяем: где речь о школе/учениках, а где — о внешних.

Вопросы для углубления (если пойдём дальше)

Как именно Успенский мыслит «методы школы» (практики, упражнения)?

Где провести границу между «полезной церковью» и искажением?

Сопоставление с мистиками (Экхарт, Исаак Сирин) — сходства/различия языка опыта.

Сильные стороны исходного текста

Богатый фактаж: маршруты, даты, имена, бытовые детали (Филипповское кафе, дача на Финляндии, Географическое общество).

Чёткий нерв: переход Успенского от лектора и туриста к ученику.

Линия «метода»: скупая подача идей, испытания, «работа над собой», самонаблюдение/самовоспоминание.

Где утяжеляет

Повторы о «газете/заметке/балете», о составе группы, о манере Гурджиева «играть роли» — говорится дважды.

Длинные блоки справочной информации (биографии де Гартмана, Анны Бутковской) дробят ход.

Макро-оценки («закат Запада» Шпенглера, судьба цивилизации) перекрывают микросюжет встречи.

Предлагаемая структура (≈ 1 500–1 800 слов)

Завязка: Успенский перед встречей (1914–нач. 1915) — 2 абз.: успех лектора, внутренний ноль, поиски «школ».

Сигналы и наведение (весна 1915) — 2 абз.: заметка о «Борьбе магов» → контакт через Меркулова/Похла.

Первая встреча (кафе, квартира) — 4 абз.: портрет, диссонанс «переодетого», пустая «казённая» сцена, рассказ «Проблески истины».

Рождение петербургской группы — 3 абз.: Филипповское кафе, роль Успенского как притяжителя людей; состав ядра.

Метод и манера Гурджиева — 4 абз.: трудности, ценность препятствий, «скупая подача», весёлые маски без «святости».

Кульминация ученичества: опыт 1916 на даче — 3 абз.: «перекличка»/телепатия, выбор, понимание «пробуждения».

Музыка и химия системы — 3 абз.: закон октав, «химия» (C–O–N → «водороды»), переосмысление «кундалини» → «кундабуфер».

Де Гартман и музыка как поворот — 2 абз.: кратко, без уходов в биографию.

Выход — 1 абз.: результат для Успенского: найден Учитель/Школа, страх упустить «истину».

Сноски: оставить 3–5 точечных (Успенский, Butkovsky-Hewitt, «Рассказ Вельзевула…»), убрать повторные «см. там же».

Что убрать/сжать

Макроистория (Шпенглер, «смерть Запада») — сократить до 1 фразы фона.

Дублирующиеся эпизоды «играет роли», «не ест, но угощает» — оставить по одному.

Подробные генеалогии Софьи Успенской и мадам Островской — 1–2 строки контекста.

Переходники (готовые фразы)

От фона к встрече: «Шум войны глушил лекции, но не внутреннюю пустоту. Знак пришёл не из Индии — из газетной колонки…»

От группы к методу: «Люди тянулись к имени. Гурджиев тянул их к усилию.»

К кульминации: «На даче, где всё было слишком близко и слишком просто, разговор стал беззвучным.»

Образец переписанного вступления (≈ 350 слов)

Учитель и ученик. Встреча

Осенью 1914‑го Пётр Успенский вернулся из Египта, Цейлона и Индии не столько с тетрадями, сколько с пустотой. Лекции шли на ура, залы в Петербурге и Москве трещали, тексты о «четвёртом измерении» и «поисках чудесного» расходились, но внутри не сходилось главное: он не понимал, что именно ищет и где этому учат. Религиозные кружки обещали мораль, школы транса — лёгкие чудеса, строгие «ордена» требовали всего и сразу. Он выбирал право знать, куда идёт, — и стоял на месте.

Сигнал пришёл с газетной полосы: заметка о сценарии «Борьбы магов» неким «индийцем». Восточная магия, священные пляски — газетная экзотика. Он перепечатал заметку и забыл. Весной 1915‑го художник Дмитрий Меркулов вывел его на «кавалерийского грека» и оккультный кружок. Успенский пошёл без охоты — после теософов «оккультизм» звучал как насмешка.

В маленьком кафе на шумной улице он увидел человека с лицом шейха в чёрном пальто и котелке — «переодетого», неуместного и потому запоминающегося. Голос с кавказским акцентом говорил ровно. Разговор был о его Индии и о наркотиках — именно там, где у Успенского болело. Потом — «квартира, куда приходят профессора и артисты». На деле — казённая учительская, пустая мебель, несколько юных лиц и рассказ «Проблески истины». Неловкость не отменяла главного: что‑то работало.

Осенью Гурджиев объявился в Петрограде. Филипповское кафе на Невском стало штабом. Люди шли к Успенскому — и попадали к Гурджиеву. Так сложилась группа: инженеры, врач-невропатолог, музыканты, несколько женщин с твёрдым взглядом. Учитель давал мало и тяжело: встреча без предупреждения, планы — на излом, темы — отрезками. Это раздражало и учило: ценить то, что добыто усилием.

Успенский впервые ощутил, что «школа» не прячется за воротами монастыря. Она случается в кафе, в пустой комнате, в собственном внимании. И что знание здесь платят не рублём — усилием присутствия.

Каркас главы (кратко)

Тезисы в 10 строк:

Весна–осень 1917: обвал власти, первые отъезды группы на Кавказ.

Александрополь: семейный фон Гурджиева; поручение Успенскому собрать людей на севере.

Ессентуки (I период, лето–осень 1917): конспект «плана работы», бытовой режим, упражнение «Стоп!».

Поворот Успенского: первое расхождение «учитель vs. идеи».

Перемещения по Черноморью; напряжения в группе; возвращение в Ессентуки (II период, 1918).

Северокавказская война, эпидемии, череда смен власти.

Исход из Ессентуков → Майкоп → горный переход → Сочи: «малый исход».

Разделение группы; уход Гурджиева в Тифлис; автономная линия Успенского (Екатеринодар–Ростов–Константинополь).

Тифлис: институционализация — Институт гармонического развития, ковры как «резерв», «Борьба магов».

Лето 1920: эвакуация Батуми → Константинополь; завершение кавказского акта.

Хронология (датировано)

8–15 марта 1917 — Расстрел демонстраций в Петрограде; отречение Николая II.

Весна 1917 — Открытки/телеграммы Гурджиева, сбор Успенским группы для отъезда на Кавказ.

Лето 1917 — Ессентуки I: интенсивный режим (сон 4 часа, меню/работа/упражнения), ввод «Стоп!».

Авг. 1916 (ретросп.) — телепатический эпизод Успенского (вставка как флэшбек уже есть; можно вынести в примечание).

Осень 1917 — Туапсе; напряжения, эпизод с З.; возвращение в Ессентуки.

1918 — Ессентуки II: голод, эпидемии, «Интернациональное идеалистическое общество».

Авг.–сен. 1918 — Исход через Майкоп → горы → Сочи; раскол группы.

Янв. 1919 — Поти → Тифлис (ветка Гурджиева).

Лето–осень 1919 — Письма Гурджиева Успенскому; проспект Института; ветка Успенского: Екатеринодар/Ростов/Новороссийск; «Письма из России».

1919–весна 1920 — Тифлис: Институт, репетиции балета, ковровый бизнес, девальвация.

Июнь 1920 — Батуми → Константинополь.

Действующие лица (быстро вспоминаемые)

Гурджиев — стратег пути/режиссёр ситуаций; повар, портной, постановщик; «игра на типах».

Успенский — хроникёр, медиатор, скепсис к «помпе», отделение «идей» от «фигуры».

Де Гартманы (Томас, Ольга) — музыка/опера; связка с мюнхенской средой.

Де Зальцманы (Александр, Жанна) — сцена/свет/движение; эвритмия → «движения».

Доктор Стерневал — преданность, медицинская опора.

Захаров, инженер П., З. — маркеры внутренних напряжений/отсевов.

Темы и опорные метафоры

«Институт как походная мастерская»: ковры вместо валюты; кухня вместо кафедры; ритм вместо догмы.

«Астрология трости»: микрогесты раскрывают тип (сцена с уроненной тростью).

«Раскаянный волк»: цена ужина vs. цена пути.

«Малый исход»: переход Майкоп–Сочи как библейская сцена.

«Идеи ≠ персона»: первый трещиновидный разрыв Успенского.

Где текст сейчас буксует (точечно)

Повторы «Ессентуки → Туапсе → Ессентуки»: два раза проговаривается одна логика ухода/возврата; достаточно один яркий абзац + таблица дат.

Густота цитат: подряд 3–4 ремарки «[Успенский…, с. …]» ломают течение. Решение: вынести спорные/важные в сноски; остальное—пересказом.

Прямолинейная публицистика о большевизме: сильная, но перегружает сюжет группы; либо резать, либо оформить как врезку «Письма из России» (тезисы в 5 строк).

Скачки фокуса: с «мы в доме» → «линия Успенского» → «Тифлисская богема». Предлагаю делить на подсюжеты с мини-прологами.

Предложенная структура главы

I. Коллапс столицы и зов на Кавказ (2–3 абз.)

— Петроград, телеграммы, поручение Успенскому.

II. Ессентуки I — «учебный лагерь» (5–6 абз.)

— Режим, «Стоп!», астрологическая трость, кухонная педагогика.

III. Первое сомнение Успенского (2 абз.)

— Разделение «человек/идеи», причины.

IV. Перемещения и возврат (1–2 абз.)

— Туапсе → назад. Сжато.

V. Ессентуки II — катастрофа вокруг (3–4 абз.)

— Эпидемии, смены властей, «Интернациональное идеалистическое общество».

VI. Малый исход (4–5 абз.)